僧人心態(Think Like a Monk)

作者:Jay Shetty

Jay Shetty在普林斯頓大學的畢業演說上說到,

“在忙碌與比較的時代,我們常被金錢、聲量與效率推著走。”

僧人心態 提醒我們:把注意力放回內在,透過 放下 → 成長 → 付出 三個步驟,從“自己”出發,讓每天在生活中所做的選擇能帶來安定與滿足。

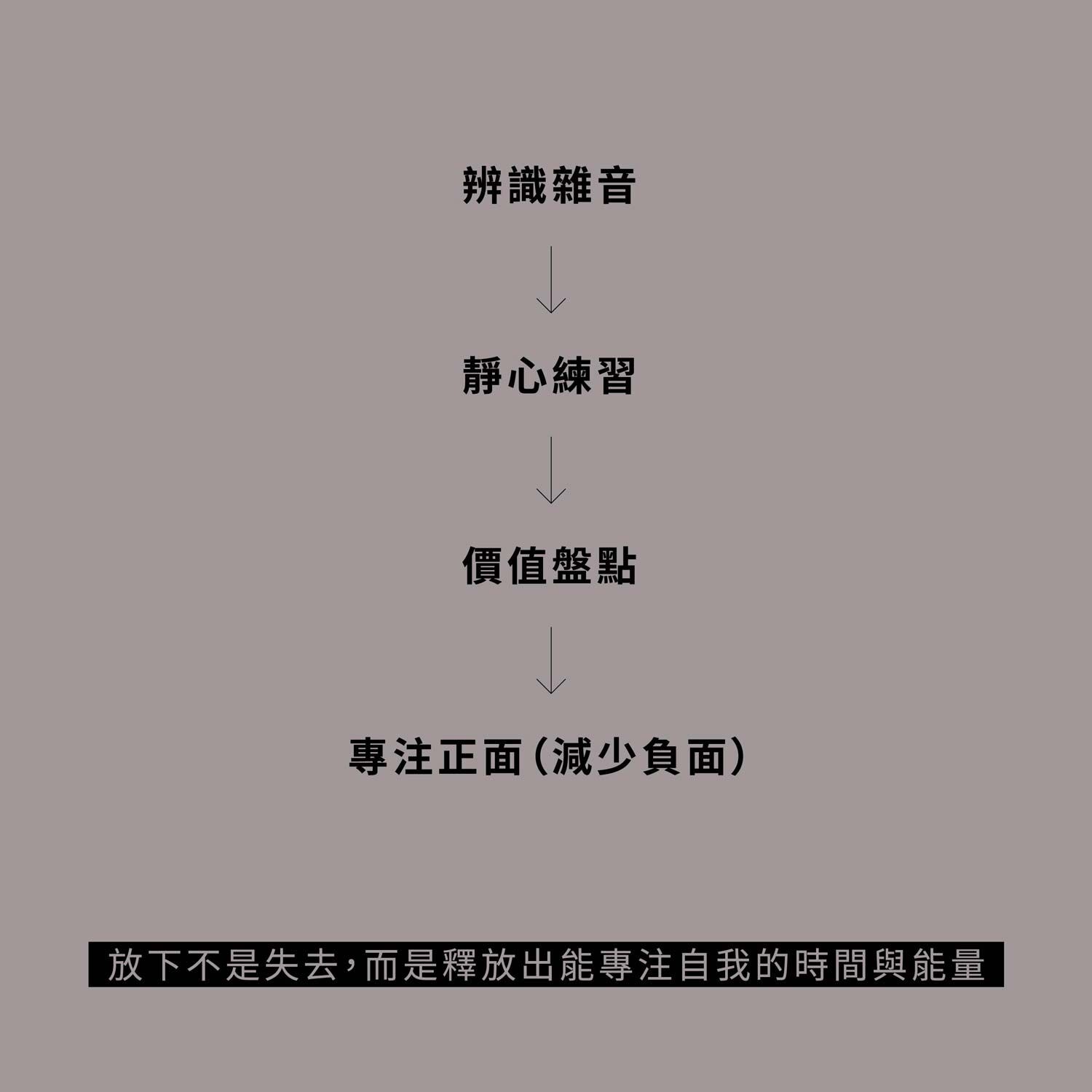

01|放下:卸下雜音,回到真實的自己

- 辨識雜音:記錄一天中最消耗你的來源(時間、媒體、金錢、比較),然後降低那些讓你會內耗的時間。

- 靜心練習:每天 5–10 分鐘專注呼吸、覺察念頭,讓情緒有空間沉澱。

- 價值盤點:寫下此刻最重視的 3 件事;當選擇衝突時,以它們作為取捨準則,把自我價值的主導權拉回到自己身上。

- 減少負面:把75%的時間花在 3位 能一起成長的對象。

啟發:放下不是失去,而是釋放出能專注自我的時間與能量。

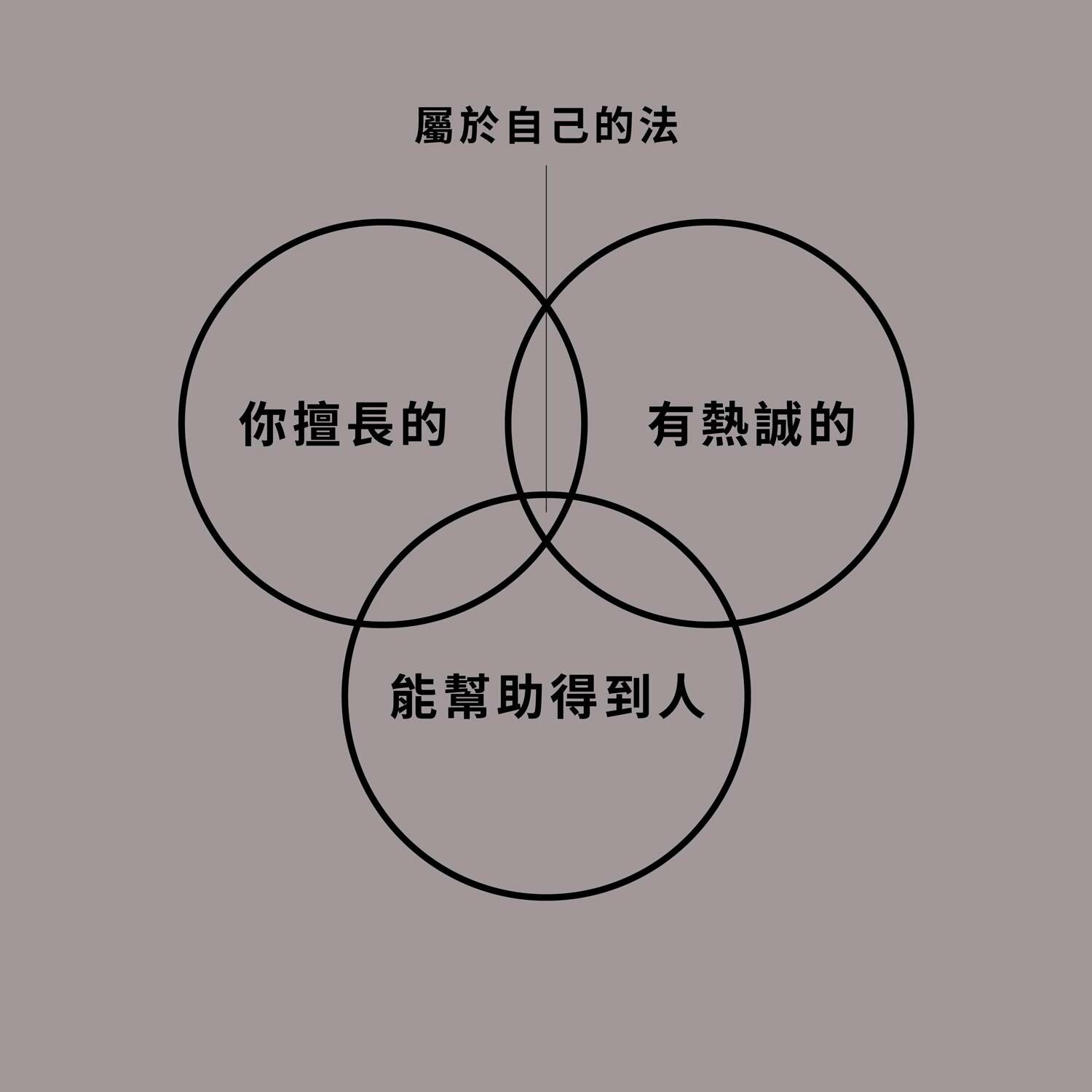

02|成長:培養內在力量與專注

- 尋找自我的“法”:把「你擅長的 × 有熱誠的 × 能幫助到的人」交集圈出來。(找出我們所愛且自然而然想做好的事)

- 一件小事做到深:建立 30 天微習慣,將自己的法進化。(例如:每天 20 分鐘深度閱讀/練習)。

- 安住當下:停止與他人基準線比較,不回顧過去、不擔憂未來,專注在此刻。

啟發:真正的成長來自日復一日的專注與累積,而非一次性的爆發。

03|付出:為自己創造愛的循環

- 4C 檢核:以 Competence(能力)、Care(關懷)、Compassion(慈悲)、Connection(連結)設計你的付出方式。

- 每週一服務:主動幫助一個人或一個社群(回訊息、指導、分享知識)。

- 關係重質不重量:遠離數位媒體,專注當下的相處和體驗。

- 練習感謝:當感謝真心從心中萌芽,從口中說出,也會讓我們感受到付出的美好。

啟發:付出不是犧牲;越分享,內在越富足。

當我們能 放下雜音、專心成長、用愛付出,就能在不確定的世界建立穩固的心。

Be_ 相信:保養不只關於外在,更是日日練習在生活中透過探索自我、累積自我,去成就「更完整的自己」。

心得問答(FAQ)

Q1:什麼是「僧人心態」?

以僧人修行的原則為靈感,應用在日常生活的決策與習慣上,讓心保持專注與穩定。

Q2:和一般時間管理差在哪?

不只是排程技巧,而是從價值清單出發,先「放下不重要」,再以小而可持續的習慣推進重要目標。

Q3:我該如何開始練習?

今天就做三件事:列出 3 個最重要的價值、安排 10 分鐘靜心、完成一件對他人有幫助的小行動。

Q4:如果生活很忙,還能實踐嗎?

可以。從「減法」開始:先刪除 1 個消耗源(無意義滑手機/比較),再加入 1 個微習慣(5–10 分鐘靜心或閱讀)。

Q5:如何避免變成「自我修煉」而忽略他人?

以「付出」做為檢核,每週至少一次把學到的東西轉化為對他人的實際幫助,讓修煉連結到社群與關係。

撰稿:Be_ Editorial Team|審校:Brand Director Lee|首發:Be_ 人生圖書館